HOME» 大阪の重量屋のつぶやき »コロによる重量物の取り回し

大阪の重量屋のつぶやき

コロによる重量物の取り回し

コロによる重量物の取り回し

久しぶりの更新で、コロによる重量物の取り回しについてつぶやきます。

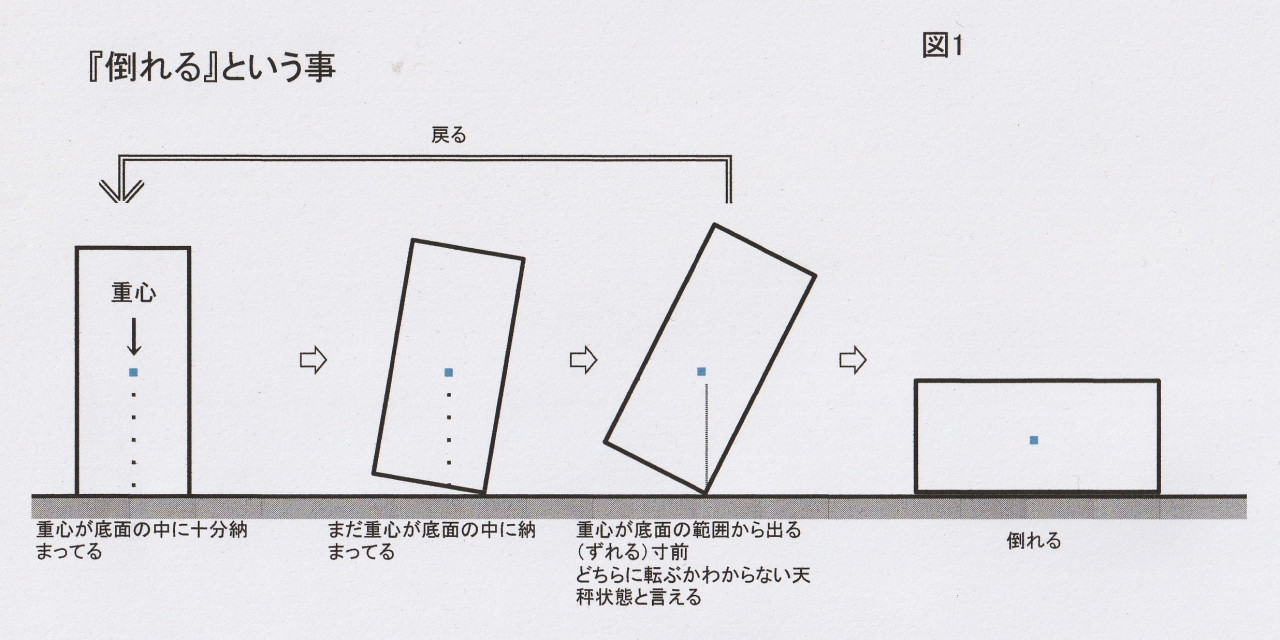

その前に品物(背の高い機械・配電盤など)が“倒れる“とはそもそもどういう状態か考えたいと思います。

ここで大切なことは我々重量屋が最も気を配らなければならない品物の『重心』を認識する事です。

重心をネットで調べると難しい用語でいろいろ解説されていますが、質量の中心点と言えます。

「無重力の宇宙空間でその点を通るような方向に押せば物体をまっすぐ、押した方向に移動できる」そんな『点』と思って下さい(押す方向が重心からずれると、宇宙ではその物体はくるくると回転しながら押した方向からずれて動きます)。

まず、図1のように品物の傾きが大きくなって重心が底面範囲より出る場合、品物は倒れます。逆に言えば入れたコロの直径が小さくて、重心が底面範囲を出なければ例えコロ1本でもその品物は倒れないということです。

コロで品物を移動させる場合、転倒する可能性を考えて底面の寸法に見合ったコロの直径を選択しなければなりません。背が高い物、底面積の小さい物の場合、極力直径の小さいコロの方が安全です。“倒れる”状態を作り出さないからです。

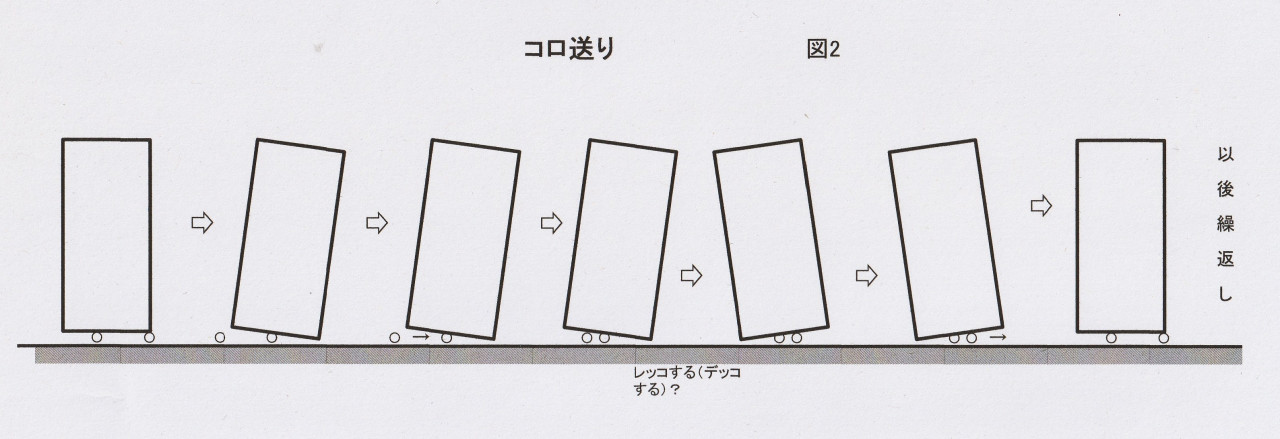

私の場合、品物の重量にもよりますが、直径の小さいステンレスのコロ2本で品物の移動をします。コロ2本の利点は、①品物の重心の見極めができる事。2本の場合は必ずどこかの点で天秤状態になります。つまりその真上のどこかに重心があるということ。この見極めはこれからの経験となり、感性を磨くことに繋がります。②コロ送りができる事。このコロ送りは、コロを抜いて進行方向に渡し詰め直す必要がないので、狭小な空間での作業が可能になります。下にその要領図を記載します。(図2) ステンレスを使うのは+横移動も容易にする為です。

昔の重量屋は、機械などを運ぶ際、道板を敷いて、樫の丸太を敷いて、その上に機械を載せてチルホールなどで引っ張り移動させました。曲がるときは樫の丸太を扇状に並べて 大ハンマーでその樫丸太を叩いて微調整をしながら引っ張りました。下手な者が叩くと高価な樫丸太がよく折れたものです。下に敷く丸太の数が多ければ多いほど、その調整が難しかったのを覚えています。今回の鉄筋コロでの移動も似たようなものではないかと考えます。

まあ、重心が高い品物の安全な移動の基本中の基本は傾かせないよう多くのコロを入れた方がいいのですが、先に記載した“倒れる“ということの意味を分かって仕事するのとしないのとでは実践して身につくものが違うので、今回願いを込めてつぶやきました。

で、その重心を見極めるというのが難しい。経験が必要ですが、常に意識して仕事をすることが大切ではないでしょうか。漫然と作業するのではなく、常に考えて動く、日々刻々と意識して感性を磨く、そういった事が大切だと思います。

ジャッキアップをする時は、まず重心に近い方から上げましょう。降ろす場合は、重心から遠い方から降ろしましょう。どちらも重心が底面範囲を超えにくい手順だから転倒事故が起こりにくいのです。

背の高い機械を引っ張る場合はローラー(戦車)に近い高さから引っ張りましょう。そしてできれば重心から遠い方から引っ張りましょう。どうでもいい大したことじゃないと考える方もおられますが、

『微差の積み重ねが絶対差になる』

この言葉はある勉強会で学んだ言葉です。技能・技術者にとって上達の為の大切な事であり、いざという事故を起こさないで生き残る為にも、心にとどめ置いて欲しいものです。

「そんなこと当たり前だ!」とおっしゃる方、ご容赦下さい。

2025/05/08