HOME» 大阪の重量屋のつぶやき »バールの使い方(イメージ)

大阪の重量屋のつぶやき

バールの使い方(イメージ)

暫くサボって何もつぶやいておりませんでしたが、久しぶりにつぶやきます。

前回ユニック車転倒の原理が天秤によって成り立っていると書きましたが、この重量物取扱いの仕事は往々にしてそういった簡単なもので成り立っていると言っていいでしょう。

今回はその中で『バール・テコの使い方』です。使い方と言っても熟練の経験者は体験的に解っている事ですが、若い人のために使い方のイメージのひとつとして私自身の持論を書いてみたいと思います。

ここで2種類の“てこ”という言葉が出てきますが、一つは力学的状態・運用を言い、もう一つは道具の『テコ』です

後者の道具の場合はカタカナで書きます。

下が師匠から譲り受けた私の愛用の『テコ』です。機械を地面にベタ置き密着できる刃先の薄いものが好みです。4トンくらいのものだったら自由に動かせます。機械の下にスベリ材を入れればさらに重いものでも動くでしょう。

下が師匠から譲り受けた私の愛用の『テコ』です。機械を地面にベタ置き密着できる刃先の薄いものが好みです。4トンくらいのものだったら自由に動かせます。機械の下にスベリ材を入れればさらに重いものでも動くでしょう。

↑首

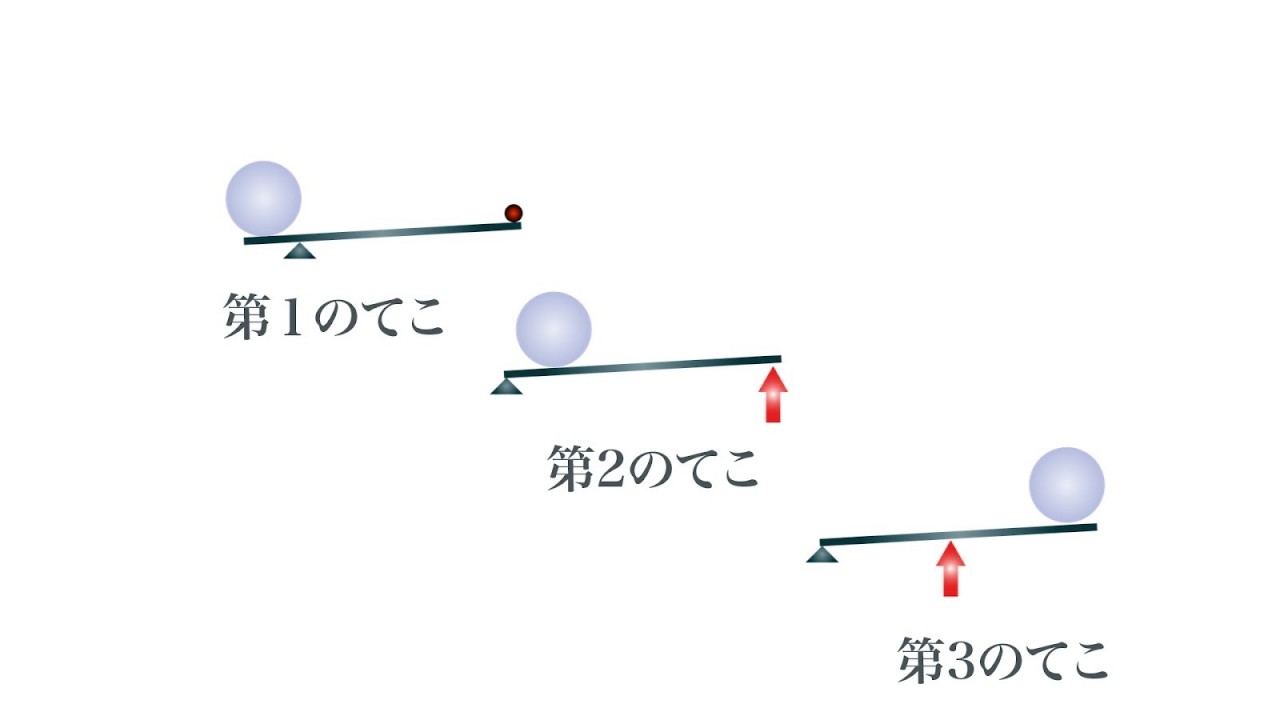

その前に、まず『てこの原理』について話します。3種類あります。

なんじゃそりゃ!と思いますが、簡単に言えば前回の天秤の別バージョンのようなものでしょうか。バールの使い方の基本的な力学的運用は、ほぼこれによって解説できます。

第1のてこ

これはバールで機械などの重い物を浮かす・持ち上げる場合。

第2のてこ

これは機械などの重い物を押す場合によく使われます。

第3のてこ

これは私の経験不足か、実際の現場でバール・テコを使ってのイメージができません。ですから勝手に宿題として後回しにします。イメージとしては古代・戦国時代に戦に用いた投石機のようなものでしょうか。

まず第1のてこ。

これは前回書いた天秤そのものです。この場合、左の重りが150kgならば1/3 の力の50kgで持ち上げる事ができます。それは

↑支点

150kg×1m=50kg×3m(150kg・m)でモーメント(前回記載)が吊り合うからです。

ですから、支点から左側の距離が短ければ短い程、軽い力で持ち上げる事ができます。

私のテコ(バール)の場合、折れ曲がった首の部分から歯先までの距離が約7cm、持ち手の方に約143cmありますので、約20倍の能力で力を伝える事ができます。

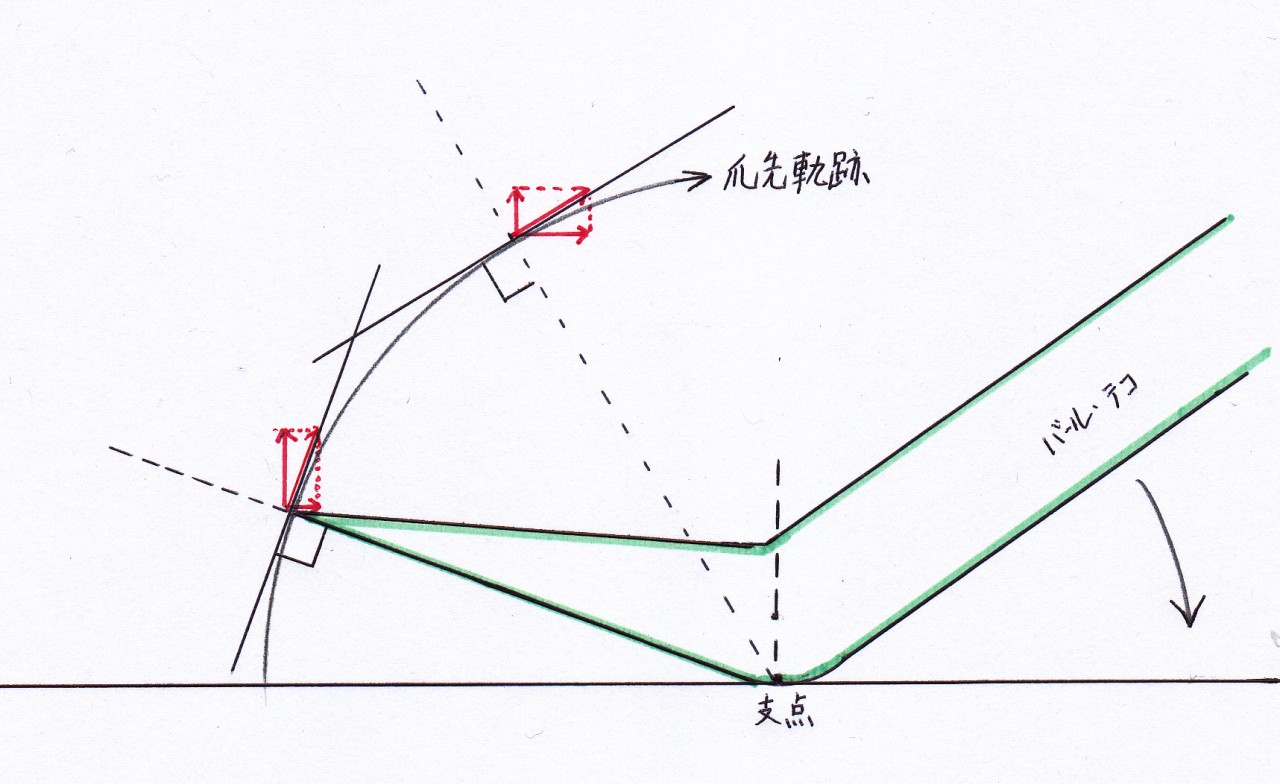

ここからがイメージすべき本題です。

重要な事はこの力が支点を回転の中心としての円運動になるという事です。

そうすると何に気を付けなければならないかというと

テコ使用の図

上げ始めは力がそのまま上に全て伝わるが、上に上げれば上げるほど力が鉛直方向・水平方向に分解されて最後はほとんどが手前に引く力になってしまうという事です。

上げ始めは力がそのまま上に全て伝わるが、上に上げれば上げるほど力が鉛直方向・水平方向に分解されて最後はほとんどが手前に引く力になってしまうという事です。

見にくいですが、右図の赤い矢印がバール・テコの爪先にかかる力を鉛直方向・水平方向に分解したベクトルになります。ベクトルとは、その点における力の向きと大きさを線の長さで示したもので、長ければ長い程力が大きい事を意味します。爪先が下にある場合と、上にある場合では水平方向の赤い矢印の長さが違うのがわかりますでしょうか。もちろん鉛直方向も異なります。

機械・品物をわざと手前に引く場合を除き、爪先が高い状態だと力が鉛直方向にうまく伝わらないのだとイメージして下さい。

そうならないためにどういったことに気をつけるか?

実際の現場でいろいろ試してみて下さい。

つづく・・・・ (続きがあるのかな?)

2019/10/17